お金の貸し借りをする際には、借用書を作成する必要があります。

借用書を作成すれば、お金に絡む金銭トラブルをできるだけ回避することができるからです。

お金を借りるときに借用書を作るように頼まれたけど、作り方が分からない…。

お金の貸し借りでは、お金を貸す人も借りる人も不安があります。

不安がのちに大きくなり人間関係のトラブルに発展しないためにも、正しく借用書を作成していきましょう。

この記事では法的に有効な借用書の書き方と、最低限守りたいルールについて解説していきます。

この記事でわかること

- 借用書のない借金は返済の義務が無くなってしまう

- 借用書には金銭の貸借りがあった日付と返済期日の記載が必須

- 必要事項の記載と署名、捺印があれば法的に認められる

- 借金が1万円を超える場合は印紙税がないと脱税になる

- 借用書があっても借金の事項は10年まで

個人間(家族・友人)の借金であっても借用書の取り交わしは必要!

個人的にお金を借りるのであれば、必ず借用書を用意しましょう。

とくに家族や友人とお金の貸し借りをする場合、お互いの信頼関係が強いほど口約束で済まされるケースが多く見られます。

たとえ口約束でもお互いにきちんと約束を守れればいいのですが、お金を貸し借りしている期間が長くなるにつれて記憶が曖昧になるものです。

借用書は、お金の貸し借りがあったことを証明する役割を持っています。

借用書を準備しておくことで、金銭トラブルに備えることが可能です。

借用書と金銭消費貸借契約書の違いは捺印した書類を保管する枚数

借用書と金銭消費貸借契約書の違いは、署名および捺印した書類を保管する枚数です。

借用書は基本的に借主が作成して借主へ提出する書類のため、保管されるのは1通のみとなります。

一方で金銭消費貸借契約書は借主と貸主の双方が署名および捺印をした書類を2通作成し、お互いに保管します。

どちらも法的効力に違いはありませんが、金銭消費貸借契約書は2枚も書類を作成する必要があり、手間がかかります。

金銭消費貸借契約書は貸借した内容だけではなく、報告の義務や特約といった契約内容も記載しなければいけないため、急いでいるならすぐに作成できる借用書を選んだほうがよいでしょう。

借用書のない借金は返済義務が無くなる

借用書のない借金は、返済義務が無くなることをご存知でしょうか。

借用書が無い場合、金銭のやり取りがあったことを証明するものが何もありません。

信頼しているからといって借用書を作成せずにお金を貸してしまうと、相手が借金を否定した場合に請求できなくなるということです。

貸したお金を返してもらうために借用書などの証拠が必要な旨については、法テラスの公式ホームページにも記載されています。

契約後において、借主が貸金を返還しない(返さない)、又は契約そのものを否定するなどの問題が生じた場合には、お金を取り戻すために、契約が成立したことの証拠が必要となります。

引用元: 法テラス 公式HP

お金を借りる側からすれば借金をなかったことにできるとメリットに感じる人もいるかもしれませんが、信頼関係は完全に崩れて金銭トラブルへ発展することを覚悟しなければなりません。

金銭トラブルを避けるために借用書を作成しよう

お金の貸し借りがあったと証明するためにも、借用書は作成しておくのが懸命です。

お金を借りる側も、貸す側も金銭トラブルは避けたいですよね。

トラブルなしにお金の貸し借りができるよう、どのように借用書を作成すれば良いのか確認していきましょう。

基本的な借用書の書き方ポイント

借用書の書き方に、具体的な取り決めはありません。

基本的に借用書は、自由に書くことができます。

とはいえどのような項目を記載すればいいのかわからない人は、多いと思います。

金銭トラブルを防ぐための借用書の書き方は、以下を参考にしてください。

ポイント1

冒頭には必ず、借用書と表記しましょう。

本文がない借用書の場合、タイトルがなければ領収書や預かり証と解釈される恐れがあります。

ポイント2

借用書の作成日は、お金を借りる人が実際に金銭を受け取った日にちにします。

その日付に金銭の受け渡しがあったと、確実に記録しておきましょう。

ポイント3

返済日は「◯日後」や「◯ヵ月後」、「◯年以内」といった表記は曖昧なので「◯年◯月◯日」 と正しく記載します。

ポイント4

返済方法の詳細を決める場合は、利息や分割方法を記載します。

返済方法について記載しなかった場合は、手渡しによる返済が基本です。

返済日は決めなくても、お金を貸している人が相当の期間を定めて返済の催促をすることができます。

第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

引用元: 電子政府の総合窓口

以上4つのポイントを抑えた上で、借用書に最低限必要な記載事項を確認してください。

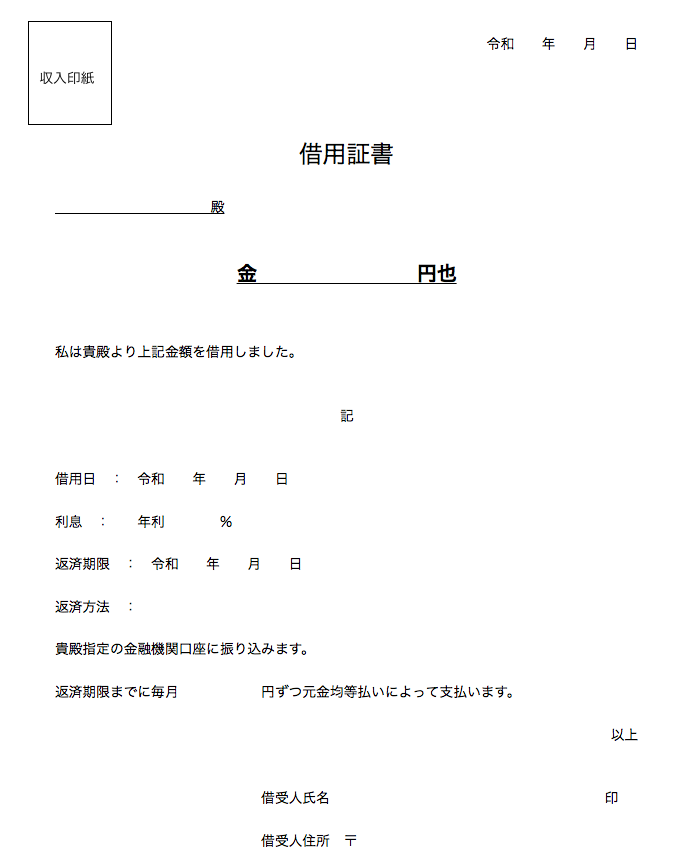

借用書に必要な記載事項

借用書の書き方として最低限、必要な記載事項は以下のとおりです。

- タイトル

- 作成日

- 金額

- 返済方法、返済期日

- お金を借りる人の名前、住所、印鑑

- お金を貸す人の名前

これら6つの事項が記載されていれば、法律的に有効な借用書になります。

しかし金額の大きい貸し借りをする場合には金銭トラブルが起きやすいため、より具体的な取り決めをしておくのが良いでしょう。

借用書に記載しておくと安心できる事項

- 遅延損害金の取り決め

- 返済期限の喪失条件

- 連帯保証人

- 裁判管轄

上記4つの事項は、取り決めておかなくても借用書として成立します。

とはいえ返済が遅れたときの遅延損害金や、やむを得ず支払えなくなったときの連帯保証人などを設定しておかないと後に揉めてしまうかもしれません。

面倒かもしれませんが、裁判官軸まできちんと決めておけば金銭トラブルが発生したときでもスムーズに話が進められます。

スーパーのチラシの裏でもOK

借用書を記載する用紙は、とくに規制がありません。

例えば名刺の裏やスーパーのチラシの裏に記載していたとしても、法的に有効な借用書になります。

たかがメモ書き程度で証拠になるのかと思われるかもしれませんが、法的手続をする際には十分な証拠書類として提出可能です。

弁護士に依頼して、借用書を作成してもらうこともできます。

弁護士に依頼すると費用はいくらかかる?

借用書の作成を弁護士に依頼した場合、かかる費用は10,000円程度です。

書類作成費用のほかに、書類の郵送料や印刷料を請求されることもあります。

借用書は最低限のルールを守れば、個人が作成しても法的に有効な書類を作成できます。

なるべく費用をおさえるためにも、自分で作成することをおすすめします。

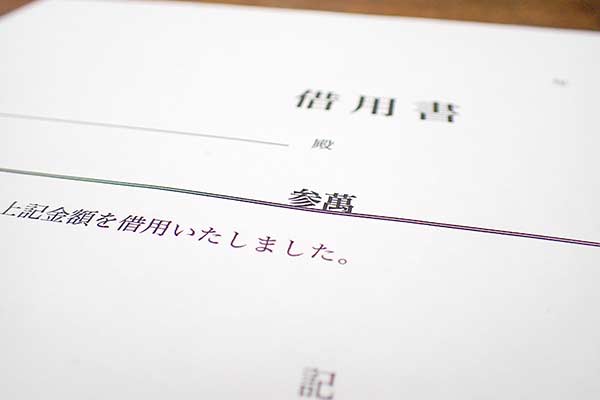

法的に有効な借用書の見本テンプレート!空白部分を記入するだけ

手書きで借用書を作成するのが面倒な人は、以下で見本テンプレートをダウンロードできますので活用してください。

こちらのテンプレートは、空白部分を記入するだけで簡単に法的に有効な借用書を作成できます。

ただし、借入金額や返済日などの数字は手書きで書いたほうが賢明です。

数字をパソコンなどで入力すると、偽装された借用書だと思われるケースもありますので気をつけましょう。

フリーローンやカードローンなどの金融商品でお金を借りる場合は、金融機関ごとに契約書が発行されますので借用書は不要ですが、任意で提出すると信用度が高くなるケースもあります。

法的に有効!金銭借用書を交わすときに最低限守りたいルール

個人で借用書を作成するには、守っておくべき最低限のルールがいくつかあります。

ルールを守って書いておかないと、借用書がただの紙切れになってしまいます。

法的に有効な書類にするためにも、ルールについて確認していきましょう。

借金1万円を超えるときは印紙税が必要

借用書は課税文書のうちのひとつであるため、1万円以上のお金を貸し借りする場合には収入印紙が必要です。

収入印紙がなくても法的に有効ですが、印紙税法という法律に違反して脱税になる場合があるので注意して下さい。

それぞれの金額に応じて必要な、印紙額は以下のとおりです。

金額 収入印紙 1万円未満 0円 1万円以上〜10万円以下 200円 10万円超え50万円以下 400円 50万円超え100万円以下 1千円 100万円超え500万円以下 2千円 500万円超え1千万円以下 1万円 1千万円超え5千万円以下 2万円 5千万円超え1億円以下 6万円 1億円超え5億円以下 10万円 5億円超え10億円以下 20万円 10億円超え50億円以下 40万円 50億円超 60万円 契約金額の記載のないもの 200円 引用元: 国税庁

支払いが必要になる税金としては、印紙税の他にも贈与税の対象となる可能性があります。

例えば親からお金を借りる場合、1年間に借りた金額が多すぎると贈与税を支払わなくてはいけません。

友人から借りる場合でも同様に対象なる場合があるため、近しい人からお金を借りるのなら贈与税のボーダーラインを知っておくと良いでしょう。

贈与税の対象となるボーダーラインや支払いを回避する方法を知りたい人は、「親からお金を借りるときに贈与税はかかる?課税の対象になるボーダーライン」を合わせてご覧ください。

署名と捺印を忘れずに

お金を貸す人またはお金を借りる人が誰なのか明確にするためにも、借用書には署名と捺印を必ずしましょう。

捺印は認印でも構いませんが、改ざんを防ぐためにも自治体に印鑑登録している実印を用いるのがベストです。

連帯保証人が存在する場合は、その人の署名と捺印も必要になります。

注意ポイント

署名と捺印がなければ無効になります。

直筆で署名するのが基本ルール

署名は申請意思を確認するためにも、直筆にしましょう。

金銭トラブルに発展した場合、直筆であれば筆跡鑑定がおこなえるので法的効力が強くなります。

正本2通を作成しよう

お互いの合意を確認するために、正本は2通作成しておきましょう。

お金を貸す人とお金を借りる人それぞれの手元に残るようにしておくと、金銭トラブルを防ぎやすいです。

借金の金額は漢数字で記載する

借用書に記入する金額は、改ざんを防ぐためにも漢数字にします。

たとえば一萬円は、一を書き足せば「二萬円」と改ざんすることができます。

漢数字で壱萬円と書いておけば数字自体への改ざんを防ぐことは可能ですが、書き足される場合もあるので金壱萬円也というように頭文字をつける工夫をしましょう。

メモ

不動文字として、数字を印刷しておくのも有効です。

確実にトラブルを防ぎたいなら公正証書が最も有効

確実に金銭トラブルを防ぎたいのなら、公正証書が最も有効です。

公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が作成した文書です。

お金の貸し借りを証明する契約書の中で最も法的効力が強く、裁判をせずにお金を取り立てることが可能になります。

強制的にお金を返してもらえる旨については、法務省の公式ホームページにも記載されています。

金銭債務,すなわち金銭の支払を目的とする債務についての公正証書は,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合は執行力を有します。「執行力」というのは,債務者が契約等で定めた約束に違反して債務を履行しなかった場合,債権者において強制執行をすることができる効力をいいます。

引用元: 法務省 公式HP

作成された公正証書の原本は公証役場に保管されますので、文書を改ざんされる心配はありません。

当事者には写しが交付されますが、写しを紛失した場合は再交付を受けられるので安心してください。

借金には時効が存在することを覚えておこう!

借金には、時効があることをご存知でしょうか。

お金の貸し借りには、借用書の有無に関わらず10年の時効があります。

返済期限から10年を過ぎてもお金を借りた人が返済せず、お金を貸している人が何も行動を起こさなければ時効を迎えます。

金銭の貸借に関する時効については、厚生労働省の公式ホームページを参考にしてください。

権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効によって消滅することと整理。

引用元: 厚生労働省 公式HP

しかし時効は、自動的に成立するものではありません。

お金を借りている人が、時効を迎えたのでお金を返すつもりはないと宣言する必要があります。

時効の宣言は内容証明で手続きをしますので、内容証明をしていないうちはお金を貸した側が返済を求めることが可能です。

お金を貸している人が返済を求めることで、時効を中断させることができますので確認していきましょう。

借主・貸主が知っておきたい時効の中断

お金の貸し借りには10年の時効がありますが、以下の行動をすることで時効の中断ができると民法147条に定められています。

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 裁判上の請求

二 支払督促

三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停

四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加引用元: 電子政府の総合窓口

お金の返済を求めれば時効中断の事由の請求として認められますが、ただ請求するのではなく裁判を利用した正式な請求が必要です。

裁判所を通して時効の中断を申し立てるため、借用書があるとお金の貸し借りがあったことを証明できて時効の中断に役立ちます。

時効の中断をすることによって、時効期間は新たに初めから進行します。